JOURNAL

Interview_01 :

UP DATE : 2020 / 05 / 28

見たいもの、撮りたいもの、感じること、伝えたいこと

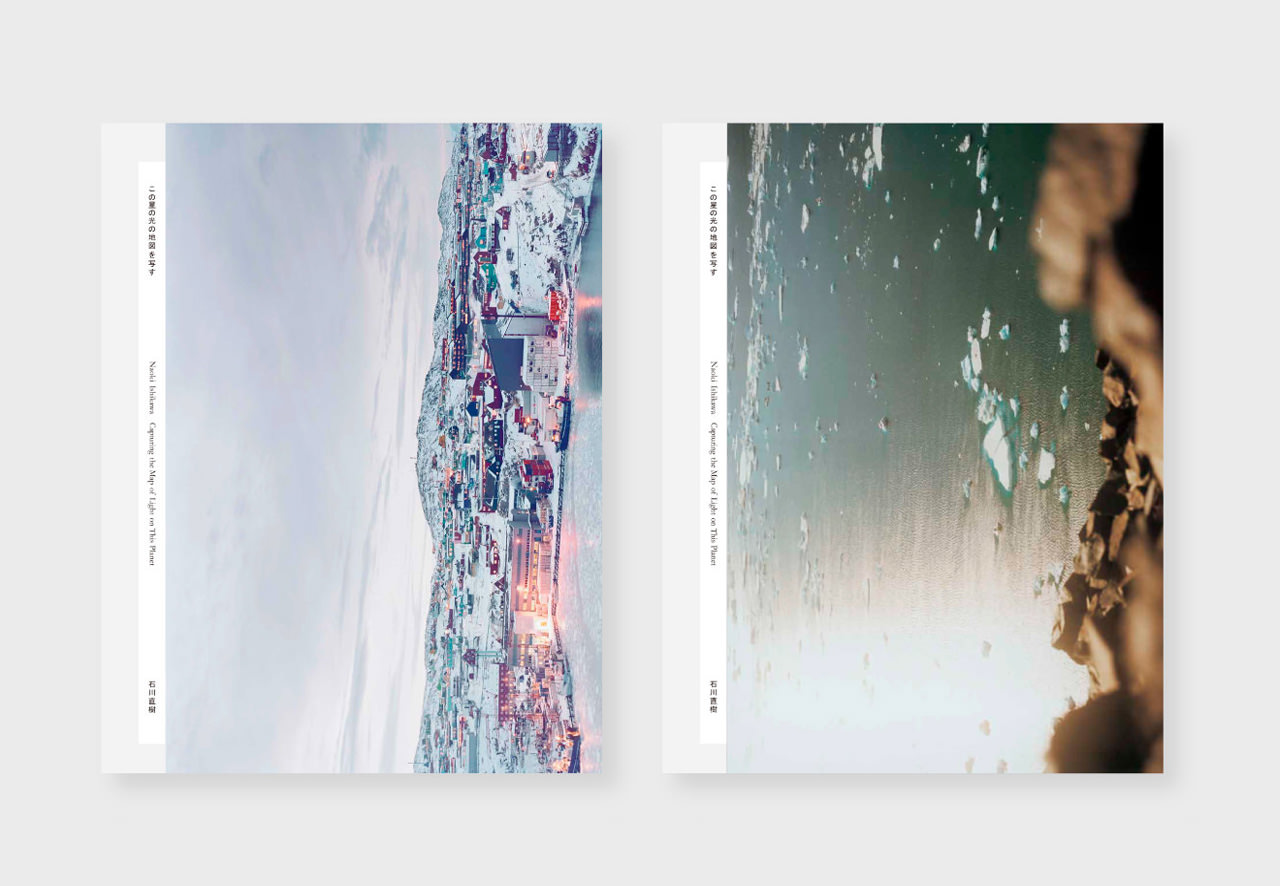

石川直樹(写真家)

INTRODUCTION

世界中を旅し、山に登り、写真を撮って、文章を書く。初めての写真展は大学在学中24歳の時。それ以降、写真展を開催したり写真集や本を出版し続ける石川さん。幼少時代からたくさんの本を読み、それがきっかけとなり旅に出るきっかけになったように、自身の作品が誰かの心を少しでも揺さぶることができたらいい、と語る。

みんながなかなかいけないところ、氷点下何十度にもなるエベレストや知床の流氷の上。特別な場所で見た大自然の景色はもちろん、登頂を目指す仲間や、登山をサポートをしてくれる人々、ベースキャンプの様子までもカメラに収めるその独特な視点は僕たち見る者を惹きつける。非日常的な場所、そして過酷な環境で苦楽をともにする仲間たちと体験したことが、普段石川さんが生活の拠点としている東京での暮らしにどんな影響を与えているのだろうか?また普段の生活の中でカメラを向けたくなる風景とはどんなものなのだろう?東京にある彼の事務所にお邪魔した。

石川直樹

(写真家)

1977年東京生まれ。写真家。東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。辺境から都市まであらゆる場所を旅しながら、作品を発表しつづけている。

石川さんが自分の旅を写真や文章に残そうと思ったのはどうしてですか?

石川:高校生の時にインドに行ったのが初めての旅でした。その時から写真を撮って文章と一緒に発表していました。大学の終わり、24歳の時に初めて個展を開いたんです。僕自身、それまでたくさんの本を読んできて、植村直己さんや星野道夫さんの本に影響を受けて、アラスカやヒマラヤに行ってみたいって思いました。僕がそうだったように、自分の経験を写真や文章にすれば、それを読んだ人が旅に出る一歩を踏み出すきっかけになるんじゃないかなと思って。自分の経験をどうにか分かち合いたい、と考えながら写真を撮ったり文章を書いているんだと思います。もちろんそれに反応しない人がいてもいい。ぼくは、ただそっと差し出す感覚です。

写真を撮ること、文章を書くことは石川さんの経験を分かち合うためのツールとして選んだのですか?

石川:そうですね。写真と文章は旅との相性が良かったんです。みんなも旅をすると写真を撮るように。自分が見たものを記録する為に不可欠な道具がカメラでした。大学時代に写真の専門学校へも通いました。そのあと、森山大道さんや鈴木理策さんとも出会いました。彼らが僕の先生です。文章に関しては、本を読むのが好きだったので自然と書けるようになりました。

石川さんの作品を見ていると、山に登って写真を撮る人というだけでなく、それにまつわる物事や関わる人たちにも惹かれているように感じました。

石川:大自然が好きというより自然と一緒に暮らしている人たちや、そこで暮らすための知恵や文化に関心があります。ヒマラヤの山々に登る時、ネパールの山岳民族、シェルパの人たちが手伝ってくれるのですが、彼らの山への接し方や文化にはとても興味がありますね。アラスカに行ったら先住民の文化をまず学んで、その地のことを知っていく。自分と異なる生活をしている人々と接して、未知のものを自分の身体で知覚したいんですね。そして、全身を使って生きている人たちが好きなんです。

『EVEREST』

フィジカル的なことですか?

石川:そうですね。北極圏の先住民なら、犬ぞりで猟に出かけたり、ボートでアザラシを獲りにいく。厳しい環境の中でも生きていける術だったり、シェルパの人たちも超高所でも動ける身体能力を持っていたり。彼らがどうやって生活しているのかに関心があります。例えばシェルパたちの仕事場は山で、登山のサポートをすることですよね。遠征に入ると、彼らと2ヶ月くらい生活を共にするんです。一緒に山に登ってとても仲良くなる。ただの知り合いではなく、友だちになっていく。そんな彼らが山でなにか祈りを唱えていてそれは何て言っているんだろうとか、ご飯の時にツァンパという麦をこねた物を食べているな、とか。そういうことに反応しちゃうんですよね。8000メートルまでダウンジャケットの下にパジャマにするようなコットンのパーカーを着て登っているヤツとかがいて、すごいな、と。登山の教科書みたいな本には、コットンは濡れたら乾かないから山では着ないこと、なんて書いてある。基本でしょ!って。でもシェルパには、そんなのは関係ない。登山家ってタバコを吸わないイメージがあるかもしれないですが、8000メートルでスパスパ吸っているやつがいたり、水筒とかも簡単に凍らせちゃったり。「水筒の水が凍って、飲めないよ、ナオキ!」なんて言われて水をあげたこともあります。ぜんぜん素人じゃん!みたいな。笑。それでもすごく強いんですよね。そういうことって、平地ではわからなくて。

山登りって頂上に登ることが目標でゴールだし、頂上から綺麗な景色を撮るのが写真家なのかなと思っていました。

石川:僕はそうではないですね。もちろん綺麗な景色も撮りたいですが、シェルパの習慣だったり仕草だったり。山の上はみんな極限状態ですから素が出るんですよ。飾れないんです。だから取り繕えない。都会だとみんなかっこつけて生きているじゃないですか。そういうのがなくてむき出しになっている感じがあって。より人間と人間の付き合いができるんです。そういうのを撮りたいですね。「オレ強いぞ」って思いこんでいても弱い部分を自分に見つけたり、時にそれをさらけ出さなければいけなかったり。自分と山の関わりや、ベースキャンプでの暮らし、そしてシェルパたちの写真はたくさん撮っていますね。

いわゆる登山家とは違いますね。

石川:登山家ではないですね。登山家はできるだけ難しいルートや未踏のルートに挑む。もちろんカメラとかの重い機材は持って行かないですし、荷物は一グラムでも軽くする。それに比べると僕はぜんぜん緩いです。難しい山にも行くけれど、何かの記録を目指しているわけではないんです。写真を撮って経験をいかにシェアするか、ということが自分には大切で。本を作ったり写真展をして、こんなにも面白い場所や人がいる、ということを人に伝えて、そこで少しでも気持ちを揺さぶられる人がいたらいいなあ、と。

そうやって長い間自然を見てきて、写真を撮り続けていますが、地球の変化をなにか感じることはありましたか?

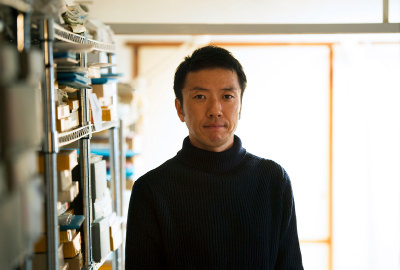

石川:よく環境問題のことを聞かれます。僕自身は旅をして訪れる側なので、例えば10年、20年もその地に暮らす人たちのようには感じることができません。でも10年前の写真と比べるとあきらかに氷河が溶けていて、もうあのときの景色はみられないんだろうな、ということは思います。

アラスカ北極圏の沿岸部の写真を撮っていた20年近く前に比べると、陸地があきらかに少なくなって、村の存在自体が危ぶまれていたり。そうした変化から、地球の大きなうねりのようなものはいつも感じています。

『この星の光の地図を写す』

登山ゴミとかどうですか?

石川:ヒマラヤのことですかね。ヒマラヤだったら、基本的に登山ゴミは見かけなくなりましたね。野口健さんとかかなり昔のゴミを回収している人もいらっしゃいますけれど、最近は意識も高まってゴミをポイ捨てする人は少なくなりました。さすがに、山に登らせてもらっているのに、自分のエゴでその環境を汚すようなモラルのない登山者は少なくなりました。

石川さんは東京都出身ですよね、普段は東京がベースですか?

石川:そうですね、沖縄にも家があるのですが、現在は東京がベースです。一年の半分は東京、3ヶ月くらいヒマラヤ。残りの3ヶ月が日本全国のどこかに行っている感じです。もちろん自然も好きですが、自然が大好きなアウトドアマンってタイプでもなくて。街の映画館や美術館とか、人でごった返した街中も好きなんです。だから、ちょうど半々くらい。

東京ではなにか意識していることはありますか?

石川:ヒマラヤなんかでは、水が貴重です。氷を溶かして飲んでいるわけですが、きれいなヒマラヤの氷だから、すごくきれいな水を飲んでいるんだろうと思うじゃないですか?でも実際は砂とか砂利がすごく混じる。砂混じりの水を飲み続けているから、日本に帰ってきて蛇口をひねってきれいな水が出るっていうだけでとてもありがたいなと感じます。それは電気も同じ。パチンとスイッチを入れたら電気がつくけれど、山ではソーラーパネルを使用しています。曇った日はあまり蓄電されないので、晴れた日にためた電気を少しずつ使うんです。東京でも水や電気を無駄使いしようとは思わないですね。先日もマイクロプラスチック問題の勉強会に参加してきてまだまだ知らないことがたくさんあって、勉強しました。節水や節電も、経験から自然にやっていることなので、意識してやっていることではないですね。

今はどんな活動をしていますか?

石川:こんなご時世になって旅には出にくくなりましたが、昨年は北海道の知床半島に通って、映像や写真を撮っていました。他にも「SHIRETOKO!SUSTAINABLE」という冊子を斜里町の方々と一緒に作っていて、今度5号目が出るところです。この冊子は、熊がいて、鹿がいて、という大自然のイメージが強い知床の、動物だけではない人々の暮らしにスポットをあてたものです。一冊ずつテーマを設けて作っています。

タイトルに「サステイナブル」と入っているのは持続可能な知床について、自分自身、意識を高めていこう、という意味を込めているからですかね。自然を消費するのではなくて、受け継ぎ、残していくことを考えたい。ただ保存・保全するのではなく、暮らしや文化を掘り下げてその土地についてもっと知っていくことで、自然と生活の関係について理解を深めたいと思っています。暮らしを知ることで、そこにいる人たちへのリスペクトも生まれる。そうすると自然とその土地を大切にする気持ちも生まれると思うんです。自然を大切にしよう、っていわなくても、ゴミを路上に捨てると熊が来ちゃうんだよ、とか。そこには生活に根差した習慣がきちんとあるから。人々や土地への理解が深まることによって、それがサステイナブルにつながるのかな、と。

『SHIRETOKO! SUSTAINABLE』石川直樹が編集長を務め、知床斜里町役場と一緒に制作するグラフ誌。自然や観光だけではないそこに住む人やその文化にもフォーカスを当てた新しい発行物。

サステイナブルが自然と身につくし、知床を知ることができる。石川さんにとって知床のいいところって?

石川:北海道の東の果てにあるのですが、北方世界への入口でもある。大自然のイメージが先行しているんですけれど、観光、漁業、農業に従事して暮らしている人たちがとってもおもしろい。当たり前なんですが豊かで濃い暮らしをしているんですよね。それが好きなところですかね。たくさんの地元の人とご縁をいただいたことが、ぼくにとっての知床のいちばんの魅力かもしれません。

石川さんの写真集に「まれびと」がありますね。日本列島各地に残る来訪神儀礼を撮影した写真集。あの作品はどうして作ったのですか?

石川:見たことのない世界を自分の身体で理解したくて、ヒマラヤやアラスカに通ってきました。でも、もっと身近なところ、たとえば人間の内面にも未知の沃野が広がっている。そういう関心の延長ですね。仮面を被った来訪神が日本列島にはたくさん出現します。観光客のためなんかではなく、見物人なんて誰もいないのに明け方までやっているところもある。その集落を存続させ、繋ぎ止めるために、いくつもの祭祀儀礼が残されていて、それは自分たちがどうして生きているのか、という問いの答えとも直結しています。だから、おもしろいんですよね。

『まれびと』

ヒマラヤのシェルパに興味を持つことに似ていますね。逆に東京にいるときはどんな物事に興味を持って写真を撮りますか?

石川:東京都心の盆踊りなんかも見にいくのですが、テープから流れた音楽に合わせて一曲踊って終わり、みたいなのが多いですよね。本当は、お祭りって人間が意識していない一面が現れる。陶酔状態ですよね。そういうことでいうと、東京ではお祭りなどよりも、例えばワールドカップのときの渋谷の喧噪とか、これからのオリンピックでもそういうことになると思うのですが、ワーッと興奮状態になっている群衆のほうに興味がある。

渋谷のスクランブル交差点でワーッってなる若者の心理とか。ああいうのに興味がありますね。先日も青山一丁目駅前に天皇陛下のパレードを見にいきました。パレードではなく、パレードを見て興奮している群衆を撮りまくりました。それってヒマラヤでも街中でも同じってことですね。

たくさんの本や写真集を出されていますが、これからチャレンジしたいことは?

石川:今年は子ども向けの絵本を出します。小さな子どもたちにも世界の多様な在り方について伝えたいんですよね。写真だけだと限界があるので、絵本でしかできないことにも挑戦したい。火星には3万メートルの山があるって言われています。エベレストが8848メートルですから。これはすごいな、と。なかなかいけるところではないけれど最強のシェルパだったら、その火星の山にどのくらいで登っちゃうのかな?とか想像して。三冊連続で出そうと思っていて、シリーズ名は『シェルパのポルパ』です。一冊目は6月に岩波書店から刊行されます。

石川直樹(写真家)

1977年東京生まれ。写真家。東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。辺境から都市まであらゆる場所を旅しながら、作品を発表しつづけている。2020年日本写真協会賞作家賞受賞。著書に、開高健ノンフィクション賞を受賞した『最後の冒険家』(集英社)ほか多数。最新刊に、ヒマラヤの8,000m峰に焦点をあてた写真集シリーズの7冊目となる『Gasherbrum II』(SLANT)、日本各地の来訪神行事を追った『まれびと』(小学館)、二度の登頂を経てエベレストをあらゆる角度からとらえた写真集『EVEREST』(CCCメディアハウス)など。2020年6月、絵本『シェルパのポルパ』シリーズを岩波書店から刊行予定。

Photo / Taro Hirano Text / Taku Takemura